1. 탄소중립 실현을 위한 기존 대기중의 이산화탄소 농도 이슈

탄소중립 실현을 위한 대기 중 농도 문제는 탄소 순 배출량을 제로로 만드는 것을 목표로 한 과제에서 매우 중요한 요소이다. 우리가 해결해야하는 탄소중립에는 크게 두 가지가 있다. 첫째는 앞으로 탄소배출을 감축하고 배출원을 전환하는 등의 노력이다. 두 번째는 우리가 지금부터 노력을 하더라도 이미 지금까지 발생한 이산화탄소가 대기 중에 있는 것을 어떻게 제거할 것인가에 대한 부분이다.

우리는 이러한 두 개의 범주에 대한 해결을 위해 국제적으로 총괄적인 노력을 해왔다. 우리가 핵심적으로 논하고자 하는 두 번째 범주에 속하는 것은 100년 이상 대기중에 머물고 있는 이산화탄소에 대한 문제를 어떻게 해결할 것인가 이다. 첫 번째 범주에 속하는 세계적 개념의 변천을 간단히 살펴보면 이산화탄소를 함께 국제사회에서 기후변화에 대응하기 위한 노력을 위해 시작한다는 개념은 1992년 브라질의 리우 데자네이루에서 열린 유엔환경개발회의(United Nations Conferenceon Environment and Development, UNCED)에서부터 본격적으로 시작되었다. 유엔기후변화협약(United Nations FrameworkConvention on Climate Change, UNFCCC)을 채택한 이후 국제사회의 주목을 받은 시작시점을 이 시기라고 볼 수 있다. 이전 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Inter-governmental Panel on Climate Change, IPCC)가 1990년에 발표한 제1차 기후변화 평가보고서(the First Assessment Report, FAR)를 통해 기후변화 문제 해결을 위해 국제사회가 모두 참여해야 한다고 권고했지만 이 합의는 구속력이 매우 약해 본격적인 국제사회의 노력은 브라질 회의부터라고 할 수 있다.

1997년 교토에서 열린 제3차 당사국총회(Conference of Parties, COP3)에서는 교토의정서(Kyoto Protocol)가 채택되었으나 그 발효 조건인 협약당사국 55개국 이상의 비준과 1990년 온실가스 배출량의 55% 이상을 차지하는 국가들의 비준이 필요해 2005년에야 발효되었다. 미국이 교토의정서에서 탈퇴하였음에도 불구하고 제1차 교토의정서 이행 기간 동안 부속서 I 국가들은 감축 목표를 달성했다.

그러나 교토의정서에는 개발도상국의 참여가 제한되어 있었고 그 결과 전 세계 온실가스 배출량은 계속해서 증가했다. 특히 중국과 인도를 포함한 개발도상국의 온실가스 배출 증가가 큰 문제로 대두되었으며 개발도상국의 참여없이는 전 세계적인 배출량 감소가 어렵다는 결론에 도달하게 되었다.

이는 개발도상국의 경제 발전 시 발생하는 이산화탄소 급증이라는 이슈 등을 고려하지 않은 부분으로 평가되지만 교토 의정서는 매우 중요한 합의를 시작한 것이라는 사실에 주목해야 한다.

또한 이는 개발도상국도 기술에 대한 채택권을 인정하기 시작한 중요한 회의였다고 사료된다. 이 회의는 단순한 내용 이상의 의미를 지닌다. 브라질 회의를 계기로 개발도상국도 CDM 사업을 자체적으로 진행하거나 주도적으로 타국에서 할 수 있는 문이 열리기 시작한 역사적인 전환점을 맞이하게 되었다는 결과가 매우 중요한 포인트라고 할 수 있다.

이후 2015년 12월 파리에서 열린 제21차 당사국총회(Conference of Parties, COP21)에서 파리협정이 채택되었고 이는 선진국 뿐만 아니라 개발도상국도 온실가스 감축에 참여하도록 합의한 첫 글로벌 규범이었다.

파리협정은 인류 역사상 최초로 지구 평균 온도 상승을 산업화 이전 대비 2℃ 이하로 유지하고 더 나아가 1.5℃ 이하로 제한하기 위한 목표를 설정했다. 모든 국가가 자발적인 감축 목표를 세워 이를 달성해 나가기로 합의한 것이 큰 특징이다. 이후 2018년 10월 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Inter-governmental Panel on Climate Change, IPCC)가 '지구온난화 1.5℃ 특별보고서'를 통해 1.5℃ 목표를 달성하기 위해 2050년까지 탄소중립을 달성해야 한다고 권고했다.

이는 2030년까지 2010년 대비 이산화탄소 배출을 45% 줄여야 한다는 핵심 목표를 포함하고 있다. 이러한 글로벌 국제사회의 변천에서의 핵심은 탄소중립을 위해 우리가 가장 먼저 수행해야하는 것은 많은 양의 이산화탄소를 발생시키는 석탄발전의 감축과 폐쇄, 그리고 새로운 그린에너지로 전환한다는 합의가 최종적으로 이루어진 것이라고 볼 수 있다. 결국 첫 번째 범주에 속하는 이산화탄소 감축 발생 억제, 나아가 제로화를 목표로 하는 국제적 합의를 완료했다고 볼 수 있다.

이제 두 번째 범주에 속하는 산업화의 시작부터 현재까지 발생하여 대기에 잔존하고 있는 이산화탄소 문제는 탄소중립이라는 큰 범주에서 세분화되기 시작하였으며 이는 기후행동 정상회의를 기점으로 본격적으로 진행되었다.

그 결과 2019년 9월에는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 기후행동 정상회의(Climate Action Summit)를 개최한 이후 여러 국가들이 탄소중립을 선언하였다.

2021년 8월 IPCC 제6차 평가보고서(The 6th Assessment Report, AR6) 가운데 실무그룹이 작성한 기후변화의 과학적 기초편이 발표되어 1.5℃ 목표와 2050 탄소중립의 필요성을 재확인했다.

이는 매우 중요한 결과를 정량적으로 도출하게 된 2050 탄소중립에 대한 명확한 재확인된 시점으로 볼 수 있으며 흔히 이야기하는 탄소중립 2050은 IPCC 제 6차 평가 보고서로부터 논하는 배경이라고 볼 수 있다.

특히 지금까지의 추세를 유지한다면 1.5℃ 도달 시점이 2018년 특별보고서에서는 2030~2052년경이었으나 AR6에서는 2021~2040년경으로 10년 이상 앞당겨졌다고 경고했다.

이에 따라 기후변화에 대한 위기의식은 더욱 강화되었다. 2021년에 영국 글래스고에서 열린 COP26에서는 글래스고 기후 합의(Glasgow Climate Pact)가 채택되어 더 이상 2℃를 언급하지 않고 지구 온도 상승 억제 목표를 1.5℃로 제한하는데 전 세계가 동의하고 기후 행동을 강화하기로 합의했다.

이러한 기후 변화 대응 과정에서 가장 중요한 문제는 이제 본격적으로 두 번째 범주에 들어가는 이미 대기중에 방출된 이산화탄소를 어떻게 제거할 것인가이다.

과학적으로 많은 학자들의 의견이 다르지만 가장 신뢰할 수 있는 연구로는 미국 NASA의 2019년 보고서 'The Atmosphere: Getting a Handle on Carbon Dioxide'로 보고 있다. 이 보고서에서는 이산화탄소가 대기 중으로 방출되면 최소 300년에서 최대 1,000년까지 체류할 수 있다는 과학적 의견을 제시하고 있다.

결과적으로 국가적으로 연구자나 기관마다 차이는 있지만 대부분의 연구는 석탄발전소 같은 발생원에서 이산화탄소가 발생한 이후 대기중에 잔존하는 시간은 최소 100년 이상 머무른다는 점에서 공통으로 일치하고 있다.

이산화탄소는 다른 온실가스에 비해 매우 오랜 시간 대기에 머무르기 때문에 기존에 이미 배출된 이산화탄소의 제거는 탄소중립 실현에 있어 달성하기 어려운 문제이며 이는 논제에 언급된 두 번째 별도의 범주에서 매우 중요한 문제이다. 이제 이 문제는 1992년 브라질의 첫 번째 범주와 관련된 노력의 변천과는 별도의 시작과 관점에서 보아야 한다.

이제 본격적으로 두 번째 범주인 대기 중에 이미 발생된 이산화탄소 문제 해결에 대한 논의가 시작되었다. 국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)는 그간 검토한 해결책에 대한 방향을 그해인 2022년 4월 발간한 보고서 "Direct Air Capture – A Key Technology for Net Zero"를 통해 대기 중에 잔존하는 이산화탄소 문제 해결을 위한 방향을 제시하였으며 이는 본격적인 해결책 마련의 시작으로 볼 수 있다.

이 문제를 해결하기 위한 대표적인 기술이 바로 DAC(Direct Air Capture)이다.

DAC는 이미 대기에 방출된 이산화탄소를 대기 중에서 직접 포집하는 기술로 발전소나 공장에서 배출되는 온실가스를 포집하는 것과는 다르다. 이 기술은 오염원이 어디에 있든지 대기 중 어디서나 적용할 수 있다는 장점이 있으며 화학적·물리적 공정을 통해 대기 중의 이산화탄소를 흡수해 제거하는 기술이므로 우리가 흔히 논하는 탄소감축기술과는 구별되어야 한다.

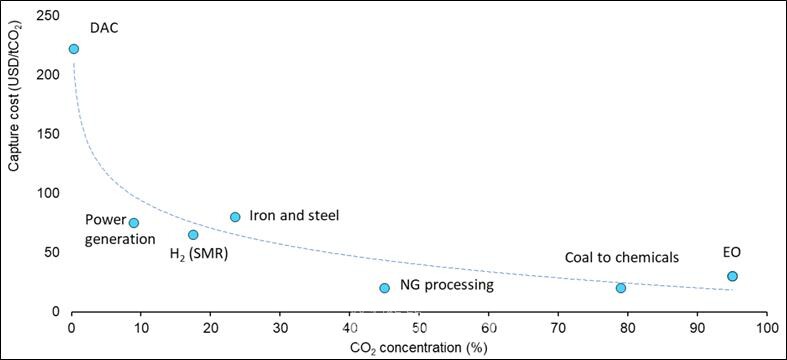

또한 국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)는 2022년 4월 발간한 보고서 "Direct Air Capture – A Key Technology for Net Zero"에서 2050년 넷제로 시나리오 달성을 위해서는 DAC와 관련한 차세대 핵심 기술들이 점차 중요한 역할을 하고 있다고 발표했다. 현재 석탄발전소의 평균 이산화탄소 농도는 11~14%, 시멘트 공장은 22.4%에 달하는 반면, 공기 중의 이산화탄소 농도는 0.04%에 불과하다.

그럼에도 불구하고 DAC 기술은 혁신적인 기술을 통해 이산화탄소 포집 비용을 낮추고 원자력 같은 저탄소 에너지원과 융합함으로써 탄소중립 실현에 중요한 역할을 할 수 있다. 이러한 관점에서 현재 DAC 기술의 비용은 매우 높지만 미국은 DAC 기술을 통해 포집된 이산화탄소 1톤당 180달러를 지원하며 이 분야에서 신기술을 집중개발해 새로운 신산업을 유도하는 방향으로 정책을 추진하고 있다.

결국 미래 원자력 분야의 SMR과 연결해 세계적인 탄소중립을 달성하고 원자력 산업과 융합하여 SMR 신시장을 개척하고자 하는 전후방 산업 연결의 핵심정책이 미국의 주요 전략이라고 할 수 있다.

이와 같이, 미국을 포함한 선진국들은 국가별 지원을 DAC와 탄소중립의 새로운 그린텍소노미로 선정된 원자력을 융합하여 두 분야를 동시에 해결하기 위한 새로운 관점으로 보기 시작하였다. 각국의 여건에 따라 다를 수 있지만, DAC 기술의 발전은 탄소중립을 실현하기 위한 중요한 글로벌 아젠다로 자리 잡고 있다.

2. 직접 공기 포집(DAC) 기술의 현황과 과제 : 국제에너지기구(IEA)의 관점

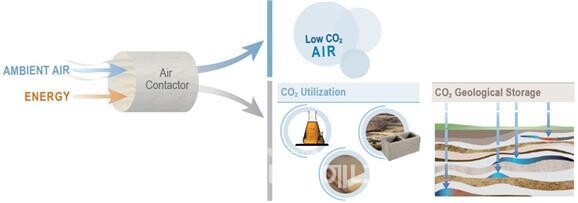

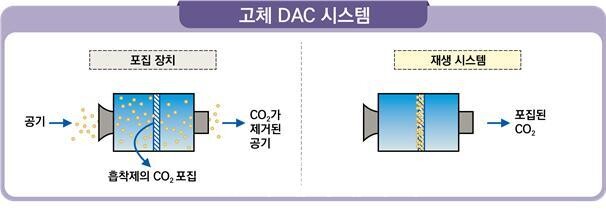

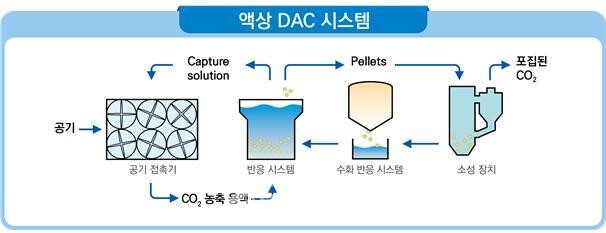

국제에너지기구(IEA)는 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하기 위한 여러 전략 중 하나로 DAC(Direct Air Capture, 직접 공기 포집) 기술을 중점적으로 다루고 있다. DAC는 대기 중에서 직접 이산화탄소(CO2)를 포집해 제거하는 기술로 이미 배출된 CO2를 제거하는 데 필수적인 역할을 할 수 있다. IEA는 2022년부터 DAC 기술의 발전 가능성과 한계를 연구하며 이 기술이 기후 변화에 맞서기 위한 주요 수단이 될 수 있음을 강조해 왔다. IEA는 2022년부터 2024년까지 DAC 기술을 심도있게 다루며 기술의 중요성, 도전과제, 그리고 미래 전망을 제시하였다. 이 보고서에서 제시한 기술의 개념도이다.

IEA의 2022년 보고서에 따르면 DAC 기술은 CO2 배출 감축을 위한 중요한 보완책으로 평가되었다. 이는 산업 분야, 항공, 해운 등에서 발생하는 고농도의 CO2뿐만 아니라 대기 중에 퍼져 있는 저농도 CO2를 포집하는 데에도 매우 효과적이다. DAC 기술은 이미 대기 중에 존재하는 CO2를 처리할 수 있기 때문에 다른 기술로 제거할 수 없는 배출량을 감축할 수 있는 유용한 수단이다.

그러나 DAC 기술은 대기 중 CO2 농도가 낮기 때문에 이를 효과적으로 포집하기 위해서는 대량의 에너지가 필요하다. 발전소나 공장에서 발생하는 CO2는 농도가 높아 상대적으로 에너지 소모가 적지만 대기 중에서 직접 CO2를 포집하려면 더욱 복잡한 기술적 과정과 높은 에너지 소비가 요구된다. 이에 따라 DAC를 통해 포집한 CO2의 비용은 현재 톤당 약 600달러 이상에 이르며, 이는 상용화를 저해하는 주요 요인 중 하나로 평가된다.

이러한 높은 비용은 기술의 상용화와 확산에 큰 도전과제로 현재 남아 있다.

IEA는 DAC 기술의 경제성을 높이기 위해서는 지속적인 연구개발(R&D)과 공정 개선이 필요하다고 보고 있다. DAC 기술의 고비용 문제를 해결하기 위해 에너지 효율성을 높이는 혁신적인 기술 개발과 함께 대규모 시설에서의 적용 가능성을 타진해야 한다고 언급했다.

IEA의 보고서에 따르면 전 세계 CO2 배출량은 에너지 소비 증가로 인해 소폭 증가했으며 특히 중국, 미국, 인도와 같은 주요 배출국에서의 배출량 증가가 두드러졌다. 그러나 일부 국가에서는 재생 가능 에너지 사용 확대와 에너지 효율성 개선으로 인해 CO2 배출량을 줄이는 데 성공했다. 이러한 다양한 배출 동향 속에서 DAC 기술의 필요성은 더욱 강조되고 있다.

2024년의 IEA는 DAC 기술이 상용화 단계에 가까워졌다고 평가한다. 저비용, 고효율의 DAC 시스템이 개발되면서 기술적 진보가 이루어졌으며, 공공 및 민간 부문 모두에서 DAC 프로젝트에 대한 투자가 크게 증가하고 있다. 특히 머스크 재단이 후원하는 엑스프라이즈(XPRIZE) 재단은 ‘엑스프라이즈 탄소 제거 프로젝트(XPRIZE Carbon Removal)’를 통해 DAC 기술을 활용하여 CO2를 제거하는 혁신 기술들을 선별하고 이를 통해 민간 기업들이 혁신적인 탄소 제거 솔루션을 상업화할 수 있도록 지원하고 있다.

이러한 프로젝트들은 DAC 기술의 상용화 가능성을 실질적으로 높이는 데 기여하고 있으며 특히 저비용으로 CO2를 포집할 수 있는 기술들이 점차 진보하고 등장하면서 대기 중 CO2 제거가 현실화되고 있다. 따라서 이것이 그동안 전 세계가 노력해온 기술과는 다른 영역에 속한다는 점을 명확히 이해하여야 우리나라가 국제사회에서 세계화를 위한 독자적인 전략을 세울 수 있는지의 여부를 판단할 수 있을 것이다.

최근 세계의 주요 에너지 기업과 각국의 정부 기관은 DAC 기술이 기후변화에 대처하는 중요한 수단이 될 수 있음을 인식하고 대규모 투자를 진행하고 있다. 대표적으로, 빌 게이츠가 설립한 기후 기술 투자사인 ‘브레이크스루 에너지 벤처스(Breakthrough Energy Ventures)’는 DAC 기술을 미래의 기후 기술로 보고 DAC 스타트업인 ‘서스테라(Sustera)’에 약 1,000만 달러를 투자하였다. 이러한 투자 활동은 DAC 기술이 경제적 가능성을 지닌 산업으로 자리 잡을 수 있음을 보여주며, 향후 DAC 기반 탄소 제거 사업이 확장될 가능성을 시사한다.

미국 정부 또한 DAC 기술의 발전을 위해 강력한 지원을 하고 있다. 미국은 DAC 허브 구축을 위해 35억 달러를 배정했으며 인플레이션 감축법(IRA, Inflation Reduction Act)을 통해 탄소 제거 기술에 대한 세액 공제를 확대하였다.

현재 미국에서는 DAC를 통해 포집한 CO2에 대해 톤당 최대 180달러의 세액 공제가 제공되고 있다. 유럽, 캐나다, 일본 등도 DAC 기술에 대한 지원 예산을 확충하고 세액 공제 제도를 도입 검토하는 등 정책적인 뒷받침을 강화하고 있다.

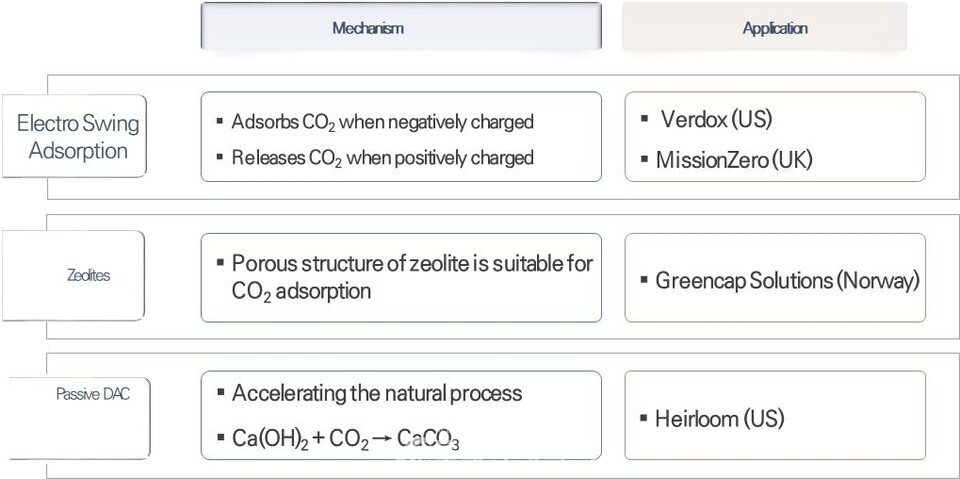

이러한 배경에서 IEA는 DAC 기술의 상용화와 관련하여 향후 에너지 효율성을 개선하고 비용을 절감할 수 있는 혁신적인 기술들이 필요하다고 강조하고 있다. 2024년 IEA는 3가지 차세대 혁신 DAC 기술 포트폴리오를 제시하며, 이를 통해 탄소중립 실현에 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 다음은 IEA가 제시한 3개의 차세대 DAC 혁신기술이다.

IEA는 2024년 3가지 차세대 혁신 DAC 기술 포트폴리오를 다음과 같이 제시하며, 이를 통해 탄소중립 실현에 기여할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 그 3가지는 다음과 같다.

⚫전기 스윙 흡착(ESA)-DAC 기술 : 전기화학 전지를 이용해 CO2를 흡착하고 방출하는 방식으로, CO2 농도가 낮은 대기에서도 효율적으로 CO2를 포집할 수 있는 잠재력을 가진 기술이다. 이 기술은 MIT에서 개발되었으며, 현재 실험실 규모에서 테스트 중이다. ESA-DAC는 공간이 제한된 환경에서도 사용 가능하며, 대기 중 CO2 농도에도 적용할 수 있는 가능성을 열어두고 있다.

⚫제올라이트 합성 기술 : 제올라이트는 다공성 구조를 가지고 있어 CO2를 물리적으로 흡착할 수 있다. 가열을 통해 흡착된 CO2를 분리하는 이 기술은 현재 노르웨이에서 DAC 플랜트에 적용되고 있으며, 향후 수천 톤의 CO2를 제거할 수 있는 잠재력을 가지고 있다.

한국에서는 유일하게 한국지질자원연구원에서 석탄재에서 제올라이트를 합성하여 일론마스크의 엑스프라이즈 탄소제거 기술 프로젝트에서 100대 기술에 선택되었다. 이 기술은 경제성과 지속가능성을 동시에 갖추고 있어 향후 전망이 매우 밝다고 판단할 수 있다.

⚫패시브 DAC 기술 : 수산화칼슘과 대기 중 CO2를 반응시켜 탄산칼슘으로 변환하는 자연적 과정을 조절하는 이 기술은 에너지 소모가 적다는 장점이 있다. 이 기술은 이미 건물의 환기 시스템과 결합하여 에너지를 절감하는 방식으로 적용되고 있으며 대규모로 상용화될 경우 DAC 기술의 비용 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

이 또한 현재 선진국이 일부 진행하고 있는 기술보다 혁신적으로 석탄재에서 희토류까지 처리하는 한국 기술이 우위로 선도하고 있기 때문에 향후 실증화를 통해 세계화의 잠재력이 높을 것이라고 보고 있다.

결과적으로, IEA는 DAC 기술이 기후변화 대응 전략에서 중요한 역할을 할 것으로 전망하고 있다. DAC 기술은 대기 중의 CO2를 직접 제거하는 기술로, 기존의 감축 노력만으로는 부족한 배출량을 보완하는 데 필수적이다. 따라서 이를 위해서는 에너지 효율성 향상과 비용 절감, 그리고 지속적인 기술 혁신이 필요하다.

IEA는 앞으로 국제적인 협력과 공공 및 민간 부문에서의 투자가 더욱 확대될 것으로 보인다고 전망하였으며, DAC 기술의 발전과 상용화는 탄소중립 목표 달성에 크게 기여할 것이라고 예측하고 있다. 그에 따라, IEA는 DAC 기술의 발전을 지속적으로 지원하며, 기후변화 문제를 해결하기 위한 다양한 기술적 도전 과제를 대응해 나갈 계획임을 밝혔다.

3. 원자력과 직접 공기 포집(DAC) 기술의 결합 : 차세대 탄소 제거 솔루션

이러한 배경에서 미국 바이든 행정부는 기후 변화 대응을 위해 '직접 공기 포집(DAC) 기술' 상용화에 수십억 달러를 투자하는 동시에 '원자력 산업'의 부활을 추진하고 있다. 이 두 가지 기술의 성공은 탄소 중립을 실현하는 핵심 요소로 간주된다. DAC는 대기 중에서 이산화탄소를 포집해 제거하는 기술로, 탄소 제거 기술 중 가장 유망한 방식 중 하나로 평가받고 있지만 이 공정은 막대한 에너지와 비용이 소요된다는 단점이 있다.

특히 DAC 시스템은 팬, 펌프, 압축기, 냉각 시스템, 공기 분리 장치 등 여러 장비를 가동하는 데 전기가 필요하며, 용매나 흡착제를 재생하고 포집된 CO2를 농축하는 데 필요한 화학 반응을 유도하기 위해서는 열이 필수적이다.

미국 에너지부(DOE)의 'Assessment of Nuclear Energy to Support Negative Emission Technologies' 보고서에 따르면, 원자력 발전을 활용하면 이러한 에너지 소모를 효과적으로 줄일 수 있다고 정책적 방향을 제안하고 분석 평가하였다. 원자력 발전소는 탄소 배출 없이 전기와 열을 안정적으로 공급할 수 있어, 고체 흡착제 기반 DAC 시스템(S-DAC)의 균등화 비용을 약 13% 절감하고 액체 용매 기반 DAC 시스템(L-DAC)의 비용을 약 7% 절감할 수 있다는 분석이 나왔다.

미국의 DAC 기술 업체 CarbonCapture는 "소형 모듈 원자로(SMR)가 아직 개발 단계에 있지만, 원자력은 기가톤 규모의 글로벌 DAC 기술 개발에서 핵심적인 역할을 할 것"이라고 밝혔다. CarbonCapture는 DAC 시스템과 원자력을 결합함으로써 탄소 제거 기술의 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하는 차세대 솔루션을 제시하고 있으며 이는 탄소중립 달성의 중요한 단계로 평가받고 있다. DAC와 원자력 산업의 결합은 전후방 산업 간의 협력과 함께 상용화 가능성을 크게 높이는 중요한 혁신으로 자리 잡고 있다.

4. 직접 공기 포집(DAC) 기술의 역할과 중요성

IEA(International Energy Agency)의 2022년 보고서 ‘Direct Air Capture: A Key Technology for Net Zero’는 직접 공기 포집(DAC) 기술이 탄소 중립 목표를 달성하는 데 점점 더 중요한 역할을 맡고 있음을 강조한다. DAC 기술은 제철소와 같은 고정된 배출 지점에서의 탄소 포집과 달리, 어디서나 대기 중 이산화탄소(CO2)를 제거할 수 있다는 장점을 지니고 있다. 포집된 CO2는 지중에 저장하거나 다양한 산업적 용도로 재활용할 수 있으며, DAC 기술을 통해 장거리 운송 문제 등 기존 배출 지점에서 발생하는 문제들을 해결할 수 있다는 보고도 제시되었다.

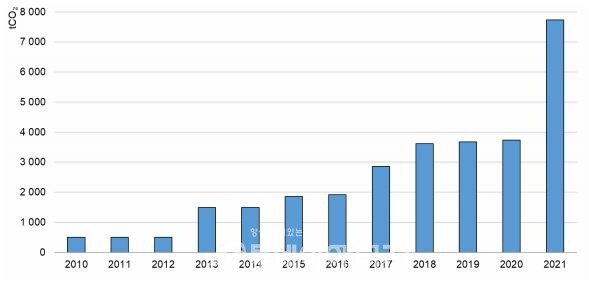

IEA는 2050년 넷 제로 시나리오에서 DAC 기술의 빠른 상용화가 필수적이라고 밝히고 있다. 2030년까지 DAC를 통해 연간 85Mt 이상의 CO2를 포집할 필요가 있으며, 2050년까지 이 수치는 약 980MtCO2로 늘어날 것으로 전망했다. 현재 캐나다, 유럽, 미국을 포함한 여러 국가에서 18개의 DAC 시설이 운영 중이며, 미국에서는 연간 최대 1MtCO2를 처리할 수 있는 대규모 DAC 플랜트가 추진되고 있다. 미국 정부와 민간 부문은 DAC 관련 기술 개발과 혁신에 적극적으로 투자하고 있으며, 2020년 이후 각국 정부는 DAC 개발 및 배포를 위해 약 40억 달러를 투입했다. 그중 35억 달러는 네 개의 DAC 허브와 1억 1,500만 달러 규모의 DAC 지원 프로그램 개발에 사용되고 있다. 또한, 호주, 캐나다, 일본, 영국 등도 DAC 기술 연구와 개발을 위한 추가 자금 지원을 계획하고 있다.

5. 가격경쟁력과 비용 절감 혁신과제

DAC 기술은 대기 중의 희석된 CO2를 포집해야 하기 때문에 발전소나 시멘트 공장의 배출 가스를 포집하는 방식보다 훨씬 더 많은 에너지가 필요하다. 이로 인해 DAC는 현재 가장 비용이 많이 드는 탄소 포집 기술로 평가되고 있다.

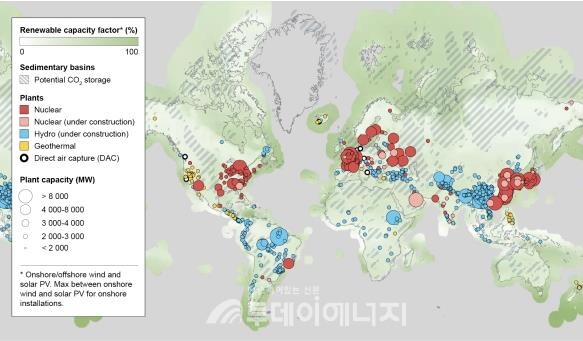

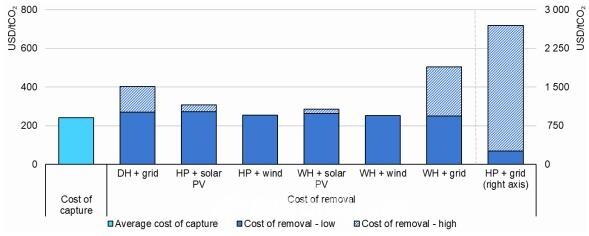

대규모 DAC 플랜트에서의 CO2 포집 비용은 톤당 125~335달러로 추정되며, 기술 발전과 혁신을 통해 이 비용은 장기적으로 100달러/tCO2 이하로 떨어질 수 있을 것으로 예측된다. DAC 비용은 사용되는 포집 기술, 에너지 가격, 플랜트 구성, 지역적 특성 등에 따라 달라지며, 재생 에너지 잠재력이 높은 지역에서는 2030년까지 100달러/tCO2 이하로 비용을 낮출 수 있을 것으로 기대전망하고 있다. IEA에서 전망하고 있는 에너지원잠재량에 대한 것은 다음과 같다.

DAC 기술을 성공적으로 상용화하려면, 전력과 열 공급의 안정성이 매우 중요하다. 이를 해결하기 위해, 재생 가능 에너지가 풍부한 지역이 DAC 플랜트를 운영하기에 적합한 장소로 꼽히고 있다. 예를 들어, 아이슬란드의 오르카(Orca) 플랜트는 지열을 활용해 DAC 시스템에 필요한 전기를 공급하고 포집된 CO2를 광물화하여 지중저장한다.

또한 태양광 발전을 활용한 DAC 프로젝트가 진행 중이기도 하다. 하지만 재생 에너지만으로 DAC 시스템을 운영하는 데에는 한계가 있다. 재생 가능한 전기와 열은 간헐적으로 생산되기 때문에, 플랜트의 운영 가동률이 떨어질 수 있다. 이로 인해, DAC 시스템에 전력을 공급하는 데에만 의존할 경우 비용이 더욱 증가할 수 있다. 또한 에너지 저장 장치를 도입하면 시스템의 지속적인 작동을 보장할 수 있지만, 이는 자본 비용을 크게 증가시키는 요인으로 작용할 수 있다.

DAC 시스템에 전력을 공급하기 위한 대체 에너지원으로는 지열, 수력 발전, 바이오메탄, 집중 태양열 발전 등이 있다. 그러나 이러한 에너지원은 특정 지역에서만 사용이 가능하고, 바이오메탄의 경우 상당한 토지와 물 자원이 필요하며, 식량 생산과의 경쟁 문제도 야기될 수 있다. 따라서 DAC 시스템의 상용화와 운영을 위해서는 지역별 재생 에너지 잠재력과 다양한 에너지원을 종합적으로 고려한 평가가 필요하다.

DAC 시스템이 성공적으로 배치되기 위해서는 재생 가능 에너지 잠재력뿐만 아니라, 토지 이용 및 변화, 생태계 보호 등 다양한 요인을 고려해야 한다. IEA의 분석에 따르면, 대부분의 해안 지역은 강력한 풍력 잠재력을 지니고 있으며, 태양광 발전 역시 미국 남서부, 멕시코, 남미 동부, 중동, 호주 등에서 높은 잠재력을 보이고 있다.

이처럼 DAC 시스템의 성공적인 배치는 재생 가능한 에너지 자원과 지리적 특성을 바탕으로 지역별로 다르게 적용될 필요가 있다. 결론적으로, DAC 기술은 넷 제로 목표 달성에 필수적인 역할을 하며 상용화를 위해서는 비용 절감과 에너지 공급 안정성의 문제를 해결하는 것이 핵심 과제이다. 재생 가능한 에너지와의 연계를 통해 DAC 기술의 효율성을 극대화할 수 있으며, 글로벌 탄소 중립 목표에 기여할 수 있는 중요한 솔루션으로 자리 잡을 것이다.

6. 직접 공기 포집(DAC) 추진에 대한 과제

넷 제로화를 위해서는 DAC 배치를 가속화해야 한다. 넷 제로 시나리오에서는 DAC를 즉각적이고 신속하게 확장해야 하며, 목표를 달성하기 위해서는 지금부터 2050년까지 매년 평균 32개의 대규모 발전소(각각 1MtCO2/년)를 건설해야 한다. 이를 위해 비용 절감과 기술 개선, DAC 기술 시장 구축을 위한 공공 및 민간 지원 확대가 필요하다. IEA에서 제시한 순 배출 제로 목표에 맞춰 DAC 배치를 위한 6가지 단기 우선순위는 다음과 같다.

첫째, 대규모 DAC를 우선적으로 실증화하는 것이 필요하다. 단기적인 실증과 확대를 위해서는 이러한 목표를 갖는 정책이 지원되고 또한 그에 대한 정부 프로그램이 필요하다. 정부는 계획된 프로젝트가 운영 단계까지 진행될 수 있도록 보장하고 DAC 기술 및 공급망에 필수적인 실증결과에 관한 가이드 등을 제공해야 한다.

둘째, DAC 밸유 체인 전반에 걸쳐 혁신기술등이 촉진되어야 한다. 이러한 혁신은 제조 및 운영 비용과 DAC 공장의 에너지 수요를 줄이고, 고온 열을 위한 저공해 에너지원의 가용성을 지원하며, 합성 항공 연료를 포함한 CO2 사용 적용 개발 및 비용 절감에 필수적이다.

셋째, CO2 저장소를 파악하고 개발하거나 활용을 고려하여야한다. DAC가 대기에서 CO2를 대량으로 제거할 수 있는 잠재력은 적절한 지질학적 CO2 저장소를 개발하는 데 달려 있거나 활용처가 있어야 한다는 전제이다. 저장 잠재력은 높다고 하여도 이러한 기술을 개발하는 데 걸리는 시간이 길게는 10년 이상 걸릴 수 있으며 일부 지역에서는 DAC의 규모 확대에 제동을 걸 수 있다. 결국 후방산업에 대한 연결이 중요하다는 것이다.

넷째, DAC 인증 및 회계에 대한 국제적으로 합의된 접근 방식을 지속적으로 개발하여야 한다. 탄소 시장과 IPCC 온실가스 인벤토리 보고에서 DAC의 인정을 촉진하기 위해서는 강력하고 투명하며 표준화된 국제 인증 및 회계 방법론이 필요하다. 이는 이산화탄소 절감의 투명성과 평가 및 인증이 궁극적으로 자산적 가치로 연결되어, 시장에서의 가치 안정화를 위해 표준화가 필요하다는 것을 의미한다.

다섯째, 넷 제로 전략에서 DAC 및 기타 CDR 접근법의 역할을 평가한다. 넷 제로 전략에서 DAC 및 기타 CDR 접근법의 예상 역할에 대한 이해와 소통을 개선하면, 각 국가와 지역 내 기술, 그리고 정책 및 시장 수요를 파악하는 데 도움이 될 것이다. 예를 들어, 영국의 넷 제로 전략은 2050년까지 기술 기반 탄소 제거를 위해 약 80MtCO2가 필요하다고 밝혔다. 이러한 각국의 여건에 맞는 시장을 유도하는 역할이 절실히 필요하다.

마지막으로, 신속한 확산 등을 위한 국제적 협력 구축, IEA, 청정 에너지 이노베이션, 온실가스 R&D 기술 협력 프로그램(GHG TCP/IEAGHG)과 같은 국제기구 및 이니셔티브를 통한 협력은 지식 공유, 연구 노력의 중복 감소, DAC 기술에 대한 LCA에 대한 접근 방식의 조화에 중요한 역할을 할 수 있다.

현재 전 세계적으로 18개의 DAC(Direct Air Capture, 직접 공기 포집) 플랜트가 운영되고 있으며, 이들 플랜트는 주로 캐나다, 유럽, 미국에 위치하고 있다. 대부분의 DAC 플랜트는 소규모로 운영되며, 포집된 이산화탄소(CO2)는 다양한 용도로 판매된다. 주요 용도로는 Power-to-X 기술을 통한 화학물질 및 연료 생산, 음료 탄산화, 온실 내 사용 등이 있다.

특히 아이슬란드에서는 Climeworks와 Carbfix가 협력하여 혁신적인 DAC 기술을 적용하고 있다. 이들은 S-DAC(고체 기반 DAC) 기술을 사용하여 대기 중에서 CO2를 포집한 후 지열 유체에서 포집된 CO2와 혼합하여 현무암 지층에 주입, 지하 저장하고 있다. 이 과정은 첫 번째 상용 애플리케이션으로, 광물화 과정을 통해 몇 년 내에 CO2가 암석으로 전환된다.

2021년 10월, 연간 4,000톤의 CO2를 포집할 수 있도록 플랜트를 확장하면서, '오르카(Orca)'는 대기 중에서 CO2를 제거하는 세계 최대 규모의 DAC 플랜트로 자리 잡았다.

미국에서도 대규모 DAC 플랜트가 개발 중이다. 1PointFive라는 회사(옥시 저탄소 벤처스가 소유한 개발사)가 자금을 조달해 진행하는 이 프로젝트는 카본 엔지니어링(Carbon Engineering)의 L-DAC(액체 기반 DAC) 기술을 사용할 예정이다. 이 플랜트는 연간 최대 1백만 톤의 CO2를 포집할 수 있는 용량을 갖출 계획이며, 2024년 이르면 가동을 시작할 수 있을 것으로 기대된다.

이 대규모 플랜트는 미국의 세금 공제 프로그램인 45Q 혜택을 받을 수 있다. 45Q 프로그램은 강화된 석유 회수(EOR)에 사용되는 CO2에 대해서는 톤당 35달러, CO2의 지하 저장에 대해서는 톤당 50달러의 세금 공제를 제공한다.

또한 이 플랜트는 캘리포니아의 저탄소 연료 표준(LCFS) 크레딧 혜택도 받을 수 있는데, 이 크레딧은 2020년 평균 약 200달러/tCO2에 거래되고 있어 추가적인 경제적 이점을 제공한다.

이러한 글로벌 DAC 플랜트들의 발전은 탄소 배출을 줄이고, 기후 변화에 대응하는 중요한 기술적 돌파구로 주목받고 있다.

7. 고체 및 액체 기반 DAC 기술의 세부 공정과 에너지 효율 분석

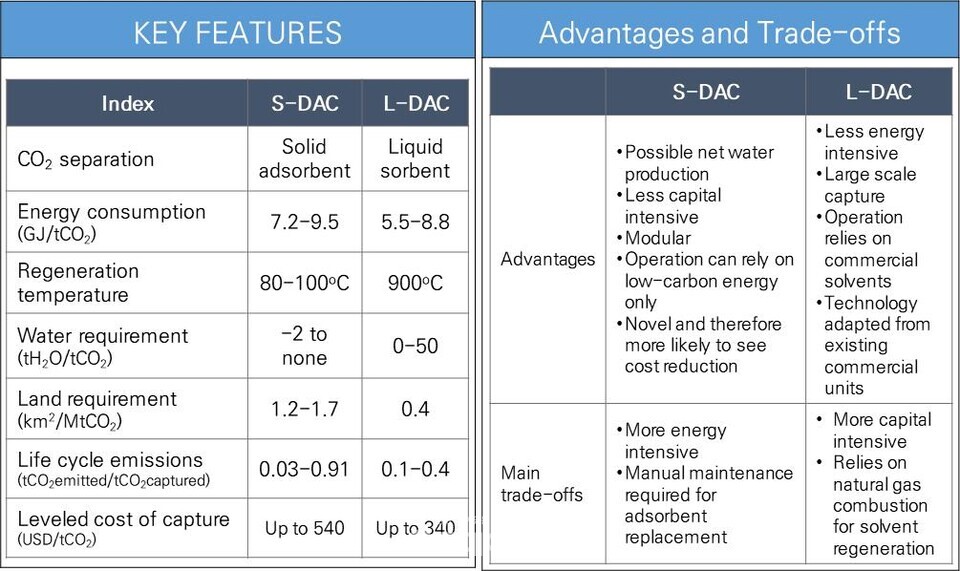

현재 대기 중 이산화탄소(CO2)를 직접 포집하는 기술은 두 가지 주요 접근 방식으로 구분된다. 고체 기반 직접 공기 포집(S-DAC)과 액체 기반 직접 공기 포집(L-DAC). 이 두 기술은 작동 방식, 온도 조건, 에너지 효율성, 그리고 적용 범위에서 차이를 보인다. S-DAC와 L-DAC는 각각의 특성에 따라 다른 용도와 규모에서 최적의 효율을 발휘하며, 에너지와 비용 측면에서 상이한 요구사항을 가진다. 다음은 IEA에서 제시한 기본개념도이다.

고체 기반 DAC(S-DAC) 기술은 상온에서 진공 상태 또는 중간 온도(80-120°C)에서 작동하는 고체 흡착제를 이용해 CO2를 포집한다. 이 기술은 고체 흡착제가 대기 중의 이산화탄소를 흡착한 후, 흡착제를 가열해 CO2를 분리하는 방식으로 작동한다. 이 과정은 주로 낮은 온도에서 이루어지며, 상대적으로 적은 열에너지가 필요하다는 장점이 있다. S-DAC는 특히 소규모 운영에 적합하며 모듈식으로 확장 가능하다는 점에서 유연성을 갖추고 있다.

또한 공기중에서 물을 추출해 물을 자체적으로 생산할 수 있는 기능이 있어 건조한 지역에서 중요한 이점으로 작용할 수 있다. 그러나, 이 기술은 일괄 작업(batch process) 방식으로 작동하여 다수의 장치를 병렬로 배치해야 한다.

일부 장치는 CO2를 포집하고 다른 장치는 재생 과정을 거쳐 포집된 CO2를 방출해야 하므로 대규모 운영에서는 제약이 따를 수 있다.

액체 기반 DAC(L-DAC) 기술은 수산화칼륨과 같은 수용성 염기성 용액을 사용해 CO2를 포집하는 두 개의 화학 루프를 통해 작동한다. 첫 번째 루프는 대기 중 CO2를 흡수하는 과정이고 두 번째 루프는 이 흡수된 CO2를 고온(300°C~900°C)에서 용액으로부터 방출하는 과정을 포함한다. 이러한 방식은 고온에서 작동하기 때문에 더 많은 열에너지를 필요로 하지만, 대규모 플랜트에서 효율적인 작동이 가능하다.

L-DAC는 대규모 운영에 적합한 기술로 연간 최대 1MtCO2를 포집할 수 있는 능력을 가진다. 또한 대규모로 연속적인 운영이 가능하다는 점에서 S-DAC와는 다른 장점을 제공한다.

그러나 고온에서의 작동을 위해서는 추가적인 에너지 자원이 필요하며, 현재 상용화된 고온 열 공급 기술이 제한적이라는 문제가 있다. 예를 들어, 철강 및 알루미늄 부문의 특정 대규모 공정에서는 500°C 이상의 고온 열을 공급할 수 있지만, 이러한 공정들은 여전히 개발 초기 단계에 머물러 있어 전기 기반 고온 열 공급에 대한 기술 혁신이 필수적이다.

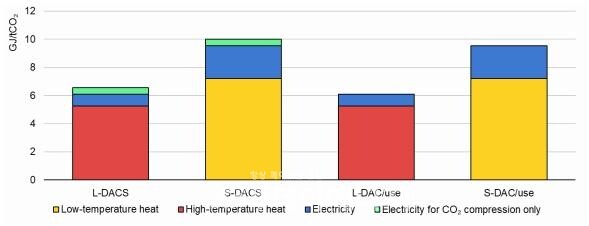

S-DAC와 L-DAC의 에너지 요구량은 기술의 작동 온도에 크게 영향을 받는다. 대기 중 CO2는 배출원이 되는 발전소나 시멘트 공장의 연도 가스보다 훨씬 희석되어 있어 DAC 공정은 포인트 소스보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비한다.

이러한 이유로 DAC 기술은 비용이 더 높을 수밖에 없다. S-DAC는 상대적으로 저온에서 작동하므로 에너지 요구량이 비교적 낮으며 소규모 운영에 적합하다.

반면 L-DAC는 고온에서 작동하므로 에너지 소비량이 높지만 대규모로 연속 운영할 수 있다는 점에서 비용 효율성을 높일 수 있다. 재생 가능한 에너지를 통해 DAC 플랜트를 운영하면, 환경적으로 이점이 있으나 L-DAC의 경우 고온 열을 공급하는 데 필요한 전기 기반 솔루션은 추가적인 혁신이 요구된다.

또한 DAC 기술의 총 비용은 플랜트 규모, 에너지 소스, 운영 방식에 따라 결정된다. 특히, L-DAC는 지속적인 작동이 가능하다는 점에서 장점이 있지만 운영을 위한 물 소비량이 많다. 반대로 S-DAC는 물을 자체 생산할 수 있어 물 자원이 부족한 지역에서 유리할 수 있다.

고체 기반의 S-DAC와 액체 기반의 L-DAC는 각각 특정한 운영 환경에서 최적화된 성능을 발휘한다. S-DAC는 소규모 모듈식 운영에 적합하고 L-DAC는 대규모 CO2 포집에 적합하다. 각 기술의 상용화 가능성은 운영 규모와 에너지 요구사항, 그리고 혁신적인 기술 개발에 따라 달라질 것이다. DAC 기술의 성공적인 상용화와 비용 절감은 재생 가능 에너지의 활용, 효율적인 열 및 전기 공급, 그리고 기술적 혁신에 달려 있다.

따라서 S-DAC와 L-DAC의 상업적 확장은 앞으로의 기술 개발과 에너지 인프라에 크게 의존할 것으로 예상되며 특히 대규모 운영에 적합한 L-DAC는 향후 DAC 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.

현재의 기술 정도를 파악하는 것은 향후 혁신적인 기술 개발에 매우 중요하며, 이를 통해 우리가 세계화할 수 있는 가능성이 매우 높다고 볼 수 있다.

8. DAC의 탄소 제거 비용 및 에너지원별 제거효율

기후 완화 솔루션으로서 이 기술의 가치를 최적화하기 위해서는 건설, 시운전, 운영 및 해체 과정에서 DAC의 환경 영향을 줄이는 것이 무엇보다 중요하다. 그렇기 때문에 저탄소 에너지원이 아닌 다른 에너지원을 사용하여 DAC에 전력을 공급하는 것은 의미가 없다. 모든 DAC 플랜트가 탄소 제거에 초점을 맞추는 것은 아니지만, DAC 플랜트가 CO2를 효과적으로 제거할 수 있는 가능성은 보장되지 않으며 CO2가 영구적으로 저장되는지 여부와 DAC 건설, 시운전, 운영 및 폐로에서 배출되는 배출량이 발전소 수명 기간 동안 포집되어 대기에서 제거되는 CO2 배출량보다 낮은 지 여부에 따라 달라진다.

DAC 기술로 제거된 탄소량을 정량화하려면 수명 주기 평가(LCA)도 필요하다. LCA는 "원료 추출부터 재료 가공, 제조, 유통, 사용에 이르는 제품 수명의 모든 단계"와 관련된 환경 영향을 평가하는 분석 기법이 된다. 분석의 결과는 기준 시스템의 선택과 그 경계, 토지 관리 및 사용 변화의 정량화, 배출 및 제거 시기 등 여러 요인에 따라 달라진다.

현재 CDR 기술에 대한 대부분의 LCA 연구는 바이오매스생산을 위한 BECCS 또는 탄소 활용에 초점을 맞추고 있다. DAC에 대한 LCA는 제한적으로만 이용 가능하며, 대부분의 연구는 DAC가 탄소 마이너스라는 결론을 내리고 있다.

반면 CO2 사용용 DAC는 저탄소 에너지원으로 구동할 경우 탄소 저감 효과가 있을 수 있다. 천연 가스와 전력에 의존하는 DACS 구성의 경우, 탄소 제거 효율은 60% 이상으로 추정되며, 천연가스 연소로 인한 CO2 배출을 함께 포집하는 구성의 경우 낙관적인 가정 하에 최대 약 90%까지 가능할 것으로 예상된다.

이는 긴 수명과 낮은 비에너지만을 소비한다는 장점을 가진다. 폐열 및 히트 펌프 등 저탄소 열원에 의존하는 DACS 구성의 경우 수명 주기 배출량은 지역 전력망의 탄소 집약도에 따라 크게 달라진다. 저탄소 또는 독립형 전기를 사용할 수 있는 경우, 탄소 제거 효율은 97%까지 높아질 수 있다. 탄소 제거 효율이 높아지면 탄소 제거 비용도 감소한다.

전기가 그리드에서 공급될 때 탄소 집약도는 최종 탄소 제거 비용에 가장 큰 영향을 미치며, 특히 열 펌프와 같은 전력-열 기술을 통해 열을 생산하는 데 사용되는 경우 성능 계수는 지역 기후에 따라 달라진다.

TRL 6-11 기술일 때 성능 계수는 2.4~5.8 범위에 속한다. DACS에 사용되는 에너지의 탄소 집약도를 낮추는 이점은 중앙 집중식 에너지원뿐만 아니라 분산 에너지원의 탈탄소화까지 확장된다.

DAC 기술은 아직 대규모(1MtCO2/년 이상)로 입증되지 않았기 때문에 그 비용은 매우 불확실하게 여겨진다. 문헌에 보고된 포집 비용 추정치는 일반적으로 100달러/t에서 1,000달러/t까지 다양하며 주요 기술 제공업체의 비용 추정치는 L-DAC의 경우 95-230달러/tCO2, S-DAC의 경우 100-600달러/tCO2이다.

최근 국제기후환경회의(IAGHG)의 평가에 따르면, DAC 제거 비용은 200~700달러/t CO2 범위로 추정된다. 이러한 배경에서 BECCS를 통한 탄소 제거 비용은 15~80달러/tCO2인 반면 조림/재조림은 10달러/tCO2까지 저렴할 수 있다.

비용과 에너지 필요량은 S-DAC 및 L-DAC 기술 유형과 연료 및 전기 에너지원, 포집된 이산화탄소의 사용 여부에 따라 달라진다. 또한 포집된 이산화탄소의 사용 여부와 지질학적으로 저장할 것인지, 아니면 저압에서 즉시 사용할 것인지의 여부에 따라서도 소요 비용이 달라진다. CO2 저장을 위해서는 CO2를 매우 높은 압력으로 압축하여 지질 구조물에 주입해야 한다.

이 단계에서는 압축기와 같은 추가 장비가 필요하기 때문에 플랜트의 자본 비용과 압축기를 가동하는 운영 비용이 모두 증가한다. 포집 비용에 영향을 미치는 다른 관련 요인으로는 배치 규모, 가변 재생 에너지원으로 DAC를 구동할 때 적용되는 플랜트 부하율, 에너지원의 탄소 집약도 등이 있다. 에너지원의 탄소 집약도는 포집 비용과 제거 비용의 차이를 결정하는 주요 요인이며, 후자는 대기에서 제거된 CO2 톤당 비용으로 추정된다.

자체 추산에 따르면 대규모 적용(1MtCO2/년)에서 DAC를 통한 포집 비용으로는 고체 또는 액체 기반 포집 기술, 열 및 전기 가격과 같은 에너지 비용, 재무 가정, 특정 플랜트 구성, 포집된 CO2의 저장 또는 사용 여부에 따라 125~335달러/tCO2 범위가 있다. 열 및 전기 가격이 낮으면 DAC를 통해 예상되는 포집 비용을 업계 목표인 100달러/tCO2를 약간 상회하는 수준으로 낮출 수 있다.

포집된 배출량을 어떤 형태의 탄소 가격 체계를 사용하여 수익화할 경우, DAC의 평준화된 포집 비용은 100달러/tCO2보다 훨씬 낮아질 수 있다. 더욱이 이산화탄소 가격이 약 160달러/tCO2를 넘으면 DAC 기반 포집의 수익성이 높아질 수 있다.

9. 저탄소 에너지원과 DAC 기술의 융합으로 글로벌 확장 가능성

S-DAC는 히트 펌프, 지열, 원자력, 태양열 및 바이오매스 기반 연료와 같은 다양한 저탄소 에너지원으로 구동할 수 있지만 현재 L-DAC 구성의 고온 요구 사항으로 인해 이러한 수준의 유연성을 허용하지 않는다. 현재는 소규모 소성에만 사용하고 기껏해야 바이오 메탄이나 재생에너지 기반 전해 수소와 같은 저탄소 연료를 사용하여 작동할 수 있지만, 향후에는 완전 전기 작동으로 전환할 수 있다.

대규모 L-DAC 플랜트는 추가적인 포집 장비 없이 천연가스를 열로 사용하고 가스 연소 중에 생성되는 CO2를 함께 포집하도록 설계되었다. 이러한 통합은 L-DAC 플랜트의 전체 배출량을 크게 줄이면서도 탄소 제거를 가능하게 한다. 그러나 향후 재생 에너지가 고온 열을 공급할 수 있게 되면 공정 배출량을 더욱 줄여 탄소 제거 및 관련 수익원의 잠재력을 극대화할 수 있다. 대규모 전기 소성 기술의 상용화를 가속화하는 것은 L-DAC 공장이 재생 에너지로만 운영될 수 있도록 하기 위한 최우선 과제로 꼽힌다.

이론적으로 DAC 플랜트는 저탄소 에너지와 CO2 저장 자원 또는 CO2 사용 기회가 있는 모든 위치에 설치할 수 있다는 유연성이 가장 큰 장점이다. 그러나 이러한 입지 유연성에는 한계가 있을 수 있다. 현재까지 DAC 플랜트는 주로 유럽과 북미의 다양한 기후 조건에서 성공적으로 운영되고 있지만 극도로 건조하거나 습한 기후 또는 오염된 공기가 특징인 지역에서는 추가적인 테스트가 필요하다.

중동에서는 페리도타이트 지층에 저장하기 위해 최소 8개의 소규모 프로젝트가 이 지역에서 DAC 운영 성능을 조사 중이거나 조사할 계획이다. 이중 한 프로젝트는 운영이 시작되면 해수를 사용하는 최초의 DAC 기반 탄소 제거 프로젝트가 될 것이다. Climeworks와 Octavia Carbon을 비롯한 여러 기업들도 케냐에서 잠재적인 프로젝트를 발표했다.

미국은 인플레이션 감축법을 통해 DAC 기술을 적극 지원하며 원자력 발전소(NPP)와 DAC 기술을 연계해 이산화탄소 포집 효율을 높이는 방안이 가장 주된 정책 방향으로 결론을 내렸다. S-DAC와 NPP 결합 시 연간 1.0~1.5 메가톤 CO2, L-DAC와 NPP 결합 시 연간 12-15 메가톤 CO2를 포집할 수 있으며 이에 따른 포집 비용은 각각 톤당 650~680달러, 170~260달러로 추정하고 있다.

결과적으로 우리는 탄소중립을 위해 국제 사회에서의 에너지 융합과 DAC에 대한 원자력 발전소와의 연계에 대한 정책 전략을 파악할 수 있다. 특히 원자력에 대한 미래기술인 차세대 SMR 기술에 DAC를 결합한 우리나라의 기술이 세계화를 선도하면, 현재 개발 중인 SMR 기술을 차별화하여 신규 원자력 시장을 전략적으로 개척할 수 있는 가능성을 확실히 파악할 수 있다. 시급한 것은 이렇게 세계적 100대기술로 선정된 토종기술 국내 DAC 원천 기술 융합과 실증을 통해 새로운 미래 원자력 융합선도 기술을 선도하는 전략적인 기술 실증이다.

따라서 많은 공백 기술을 활용해 세계 원자력 시장에서 그린 패러다임을 선도할 수 있는 전후방 연계 패키지 산업을 구축함으로써 국제 사회에서 형성된 신산업과 새로운 일자리까지 활보할 수 있을 것으로 전망된다.