[투데이에너지 김은국 기자]

국내외 기업들의 재생에너지 사용 확대 움직임이 본격화되면서, 전력구매계약(PPA, Power Purchase Agreement)이 탄소중립 시대의 핵심 수단으로 주목받고 있다. 특히 글로벌 RE100 캠페인에 동참한 다국적 기업들이 안정적인 재생에너지 조달을 위해 PPA를 적극 도입하면서, 전 세계적으로 새로운 전력 계약 모델로 자리잡고 있다.

PPA는 전력 소비자가 발전사업자와 장기 계약을 체결해 재생에너지를 직접 구매하는 방식이다. 계약 기간 동안 정해진 가격과 조건에 따라 전기를 공급받을 수 있으며, 발전사업자는 이를 기반으로 금융 투자와 프로젝트 개발을 안정적으로 추진할 수 있다. 이 구조는 전통적인 공공 전력망 기반의 공급방식과 달리, 기업과 발전소를 직접 연결하는 민간 주도의 시장모델이라는 점에서 큰 전환을 의미한다.

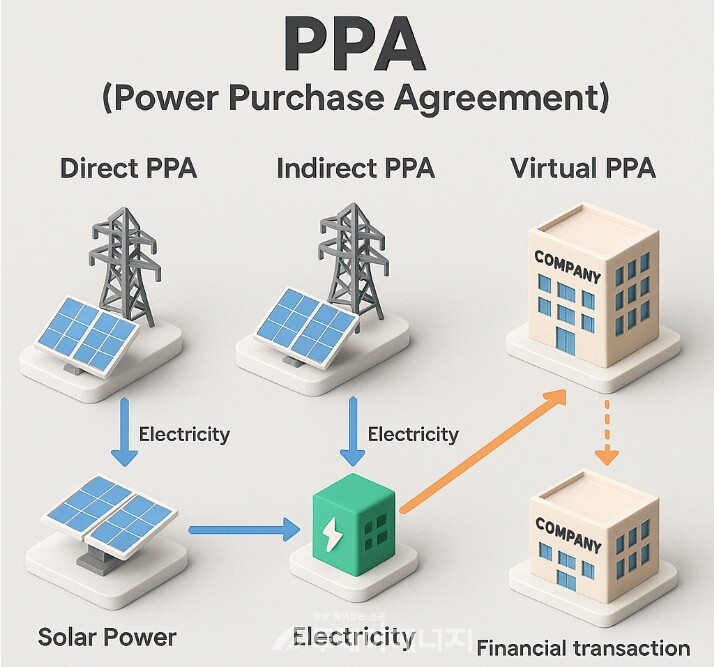

PPA는 운영 방식에 따라 세 가지로 나뉜다. 먼저 ‘직접형(On-site)’은 기업 부지 내에 태양광이나 풍력 발전설비를 설치해 생산과 소비를 동시에 하는 구조다. ‘간접형(Off-site)’은 원거리 재생에너지 설비에서 생산된 전기를 송전망을 통해 전달받는 방식이며, ‘가상형(Virtual)’은 실물 전력은 인도되지 않지만 계약가격과 시장가격의 차액을 정산하는 구조로, 회계적 탄소 감축 효과를 인정받는다.

이처럼 PPA는 단순한 전력 구매를 넘어 기업의 ESG경영과 RE100 이행을 위한 실질적 수단으로 떠올랐다. 미국, 유럽 등에서는 구글, 애플, 마이크로소프트 등 글로벌 IT 기업들이 수십 기가와트 규모의 PPA를 체결해 자체적으로 재생에너지 사용 비중을 끌어올리고 있다. 특히 미국에서는 민간 기업이 국가 전체 재생에너지 투자의 절반 이상을 책임질 정도로 PPA가 대중화됐다.

반면, 국내 PPA 시장은 아직 초기 단계다. 정부는 2021년 산업용 전력 소비자에 한해 직접 PPA를 허용했고, 이후 한국전력을 통한 중개형 PPA도 제도화됐지만, 실제 계약 건수는 여전히 한 자릿수에 머물고 있다. 이는 발전사업자와 수요자 간 신용위험, 계통접속 비용, 시장가격 변동성 등 구조적 제약이 여전히 크기 때문이다.

특히 국내 전력요금 체계가 규제 중심으로 운영되다 보니, 자유계약 기반의 PPA가 정착되기에는 제도적 장벽이 높다는 지적이 나온다. 태양광·풍력 발전량은 증가하고 있지만, 대부분은 한국전력의 SMP(계통한계가격) 체계 내에서 처리돼 민간 기업과의 장기계약으로 이어지기 어렵다.

최근 SK이노베이션 E&S와 JB금융지주, 이너젠 등이 협력해 국내 최초로 민간용 PPA 전용 금융상품을 출시하는 등 희망적인 움직임도 감지되고 있다. 특히 전북은행과 광주은행이 내놓은 태양광 담보대출은 PPA 계약을 기반으로 한 자산인정 모델을 국내에 처음 도입한 사례로 주목받고 있다.

향후 PPA 시장이 확대되기 위해서는 몇 가지 과제가 남아 있다. 우선, 장기 PPA 계약을 금융권에서 안정적 자산으로 인정받을 수 있도록 관련 제도 정비가 필요하다. 또한, PPA를 체결한 기업에 세제 혜택이나 RE100 이행 인센티브를 제공하는 등 정책적 유인도 확대되어야 한다. 무엇보다 가격 변동에 따른 위험을 분산시킬 수 있는 보증 및 보험제도 구축이 병행돼야 할 것으로 보인다.

국내에서도 민간·금융·정책의 삼각 협력이 뒷받침된다면, PPA는 RE100 실현을 위한 강력한 플랫폼으로 작동할 수 있을 것이다.