[투데이에너지 김은국 기자]

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 21일 태양광 패널, 히트펌프, 전해조 등 주요 청정에너지 기술을 국방물자생산법(DPA, Defense Production Act) 제303조 지정 대상에서 철회하는 행정명령(Executive Order)을 발표했다. 이는 2022년 조 바이든 행정부가 인플레이션 감축법(IRA) 및 DPA를 연계해 미국 내 청정에너지 제조 기반 확대를 지원하겠다고 공표한 흐름을 사실상 되돌리는 조치로 해석된다.

미국 에너지부(DOE)는 당시 DPA를 활용해 청정에너지 제조 설비에 5억 달러 규모의 예산을 투입, 재생에너지 산업과 지역사회 고용을 연계한 구조를 설계했으나, 트럼프 행정부는 이를 "정부의 비정상적 개입"으로 규정하고 일괄 철폐에 나섰다.

이 변화는 단순히 미국 국내 제조업 보호 정책의 선회를 의미하는 것이 아니라, 글로벌 청정에너지 공급망과 LNG 수급 전략에까지 연쇄적 파급 효과를 미칠 수 있다는 점에서 한국 에너지 업계에도 민감한 이슈로 부상하고 있다.

미국 내 재생에너지 기반 확대가 둔화될 경우, 전력 수급을 위한 LNG 발전 의존도가 다시 높아질 수 있다. 한국의 미국산 LNG 수입 선호 확대, 또는 장기계약 재조정 논의의 명분이 될 수 있으며, 가격 및 계약 기간 등에서 한국가스공사(KOGAS) 등 수요자 측 협상력이 강화될 가능성도 있다.

한국의 태양광·배터리·열펌프 등 청정에너지 소재·부품 업체들이 IRA(인플레이션 감축법)에 맞춰 미국 진출을 확대해왔지만, DPA 지정 철회는 정책 불확실성 상승으로 인한 투자 재검토를 초래할 수 있다. 특히 그리드(전력망) 연계형 기술 분야에 진출한 국내 EPC 기업들에도 직접적인 영향이 우려된다.

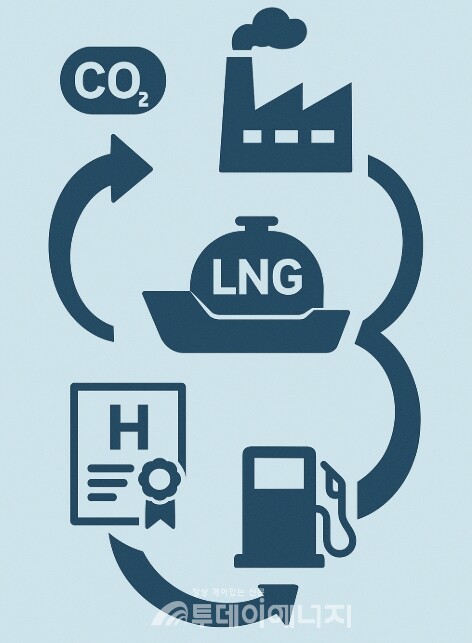

트럼프의 에너지 정책 후퇴는 EU의 탄소국경세(CBAM)와 글로벌 탄소가격제 도입 흐름과 상충되며, ‘탄소중립 이행 격차’가 국가별로 벌어질 가능성을 높인다. 이런 상황에서 상대적으로 저탄소 에너지원인 LNG의 ‘전환기 가교 연료’ 역할은 더욱 중요해질 수 있으며, 한국의 천연가스 기반 수소 및 블루수소 전략도 보완될 필요가 있다.

탄소 포집·저장 인프라(CCUS) 조기 상용화, LNG 수입 다변화 및 장기계약 확보 전략 조정, 청정수소 인증 및 탄소등급화 체계 구축, 수소활용 전력·수송 부문의 수요기반 확대 등이 대표적인 사례들이다.

에너지업계 전문가들은 "LNG 기반 수소의 가치사슬 전체를 고려해 공급망 안정성, 탄소 관리체계, 수요 확대, 국제 기준 정합성 등을 패키지로 보완해야, 블루수소와 LNG가 진정한 ‘전환기의 가교’ 역할을 수행할 수 있다"고 지적했다.

- [분석과전망]‘민감국가’ 후폭풍…한국 LNG·도시가스 산업 흔들리나

- 알래스카 LNG, 2030년 첫 수출…대상국은 아시아

- 우크라이나, 미국산 LNG 수입 확대… 유럽내 공급망 강화

- 미국 LNG 개발업체, 비용 상승 압박…인도 가격 인상 추진

- 미국-EU LNG 거래, 무역 적자 해소의 해법인가

- 미국 LNG 수출 강세 속 먹구름

- 인도의 그린 에너지 전환, 미국산 LNG가 '촉매제' 된다

- 정부, 재생에너지 확대 드라이브…LNG는 '그림자 속 조정'

- "관세가 기후를 망친다"…트럼프發 무역전쟁, 에너지 전환 '비상등'

- [분석] NDC와 2050 탄소중립 목표 빨간불

- 환경부, 2025년 기후변화주간 운영

- 환경부, ‘2025 기후변화주간’ 운영...공공기관 등 22일 밤 10분 소등

- Air Products, 美 블루수소 사업 재검토…"CCS·암모니아 매각 추진"