[투데이에너지 안후중 기자]

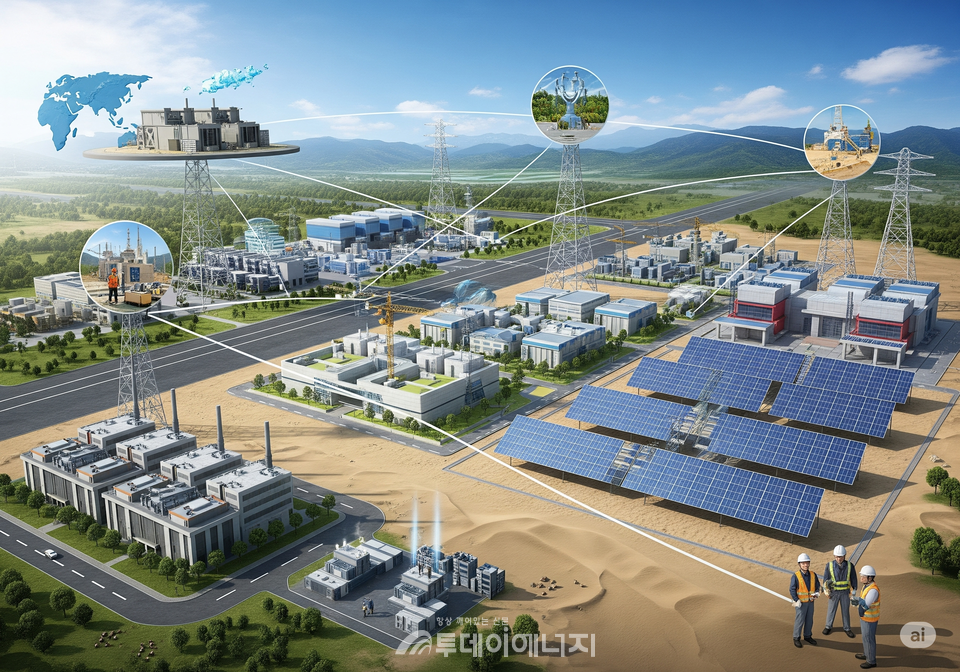

국내 발전공기업들이 해외사업을 미래 성장의 핵심 동력으로 삼고 본격적인 전환에 나서고 있다. 국내 전력 수요 정체와 탈석탄 정책이 맞물리며, 발전사들은 해외시장에서 신재생에너지·ESS·수력·복합화력 등을 중심으로 새로운 포트폴리오를 구축하고 있다. 각 사의 전략과 실행력에 따라 성과의 차이는 뚜렷해지고 있다.

중부발전: 글로벌 균형형 선구자

한국중부발전은 신흥국과 선진국을 넘나들며 화력, 수력, 신재생에너지 등 다양한 포트폴리오를 운영하는 대표적인 다각화 전략의 선두주자다. 인도네시아에서는 찌레본 석탄화력과 수력발전 IPP 사업을 통해 30년 장기 PPA로 안정 수익을 확보했고, 유럽에서는 스웨덴 풍력 사업에 이어 스페인 태양광 발전까지 영역을 넓혔다. 미국에서는 ESS와 태양광을 아우르는 복합 포트폴리오로 캘리포니아 전력망 안정화에 기여하고 있다.

2023년 중부발전의 해외사업 수익은 총 2131억 원으로, 발전사 가운데 가장 많았다. 발전사업 순이익 1093억 원, 광산 투자 배당금 1038억 원이 조화를 이루며 재무 안정성을 높였다. 해외 순이익 9년 연속 200억 원 이상이라는 실적은 중부발전의 사업 모델이 이미 성숙 단계에 진입했음을 의미한다.

남부발전: 미국 중심 수출형 모델

한국남부발전은 미국 민자발전시장에 집중하여 확실한 교두보를 마련한 ‘집중 공략형’ 전략의 대표주자다. 미시간 나일스 복합화력과 오하이오 트럼불 복합화력 발전소를 운영하며 북미 최대 전력시장인 PJM에 전력을 공급하고 있다. 나일스 발전소의 연간 매출은 5억 달러에 달할 것으로 전망된다.

남부발전의 차별점은 국산 기자재 수출을 연계한 ‘가치사슬 창출형’ 모델이다. 두 발전소에 총 7200만 달러 상당의 국내 기자재가 수출됐다. 최근에는 200MWh 규모의 텍사스 ESS 사업에도 착수, ‘K-배터리’와 연계한 확장 전략을 추진 중이다.

2023년 해외 수익은 1445억 원으로, 미국 외에도 칠레·요르단 등에서 안정적인 수익을 거두고 있다. 특히 칠레 켈라 복합화력은 글로벌 광산기업 BHP에 전력을 전량 판매하는 장기계약 구조로, 연 500억 원의 영업이익을 창출하고 있다.

동서발전: 신시장 개척형 다변화 전략

한국동서발전은 특정 지역이나 기술에 편중되지 않은 전략적 다각화를 추구한다. 자메이카, 괌, 칠레, 인도네시아, 우즈베키스탄 등 신흥시장에 연이어 진출하며, 발전 5사 가운데 가장 광범위한 지리적 네트워크를 구축했다.

자메이카 JPS 지분 투자, 괌 우쿠두 복합화력, 태양광-ESS 연계사업, 칠레 PMGD 사업 등이 대표적이다. 특히 2025년 우즈베키스탄 정부와 MOU를 체결하며 ‘팀 코리아’의 교두보로 중앙아시아 시장에 첫발을 내디뎠다.

2023년 해외사업 기여 수익은 448억 원이며, 팬데믹 상황에서도 5억 달러의 글로벌 채권 발행에 성공해 재무 건전성과 글로벌 투자 신뢰도를 입증했다.

남동발전: 수력·ESG 특화 신흥시장 전문가

한국남동발전은 파키스탄과 네팔 등 남아시아 수력 프로젝트에서 강점을 보이며, ESG 경영을 앞세운 신흥시장 특화 전략을 구사하고 있다. 굴푸르 수력발전소는 30년간 약 5100억 원의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 네팔 UT-1 수력은 세계은행 IFC와의 공동 개발 사업으로 진행 중이다.

파키스탄에서는 400MW 규모의 신규 수력사업도 추진하고 있으며, 불가리아·칠레 태양광 사업까지 확대 중이다. 굴푸르 발전소는 파키스탄 NEPRA로부터 3년 연속 환경안전 최고등급을 받았고, ISO-45001도 취득해 ESG 측면에서도 선도적인 평가를 받고 있다.

2023년 기준, 해외 신재생에너지 매출만으로 1300억 원, 순이익 350억 원을 기록했다.

서부발전: 초대형 프로젝트 중심의 하이리스크 전략

한국서부발전은 대형 프로젝트 수주에 집중하는 고위험·고수익 전략을 구사하고 있다. 대표적인 성과는 UAE 아즈반 1500MW 태양광 프로젝트 수주다. 총 3조 원 규모의 매출이 예상되며, 402억 원의 국산 기자재 사용 계약을 포함해 국내 중견기업 동반 진출도 이뤘다.

서부발전은 중동의 태양광·그린수소·암모니아 연계사업을 핵심 전략으로 삼고 있으며, 2040년까지 해외 설비 비중을 33%로 확대할 계획이다.

그러나 최근 북유럽 풍력 사업이 잇달아 좌초 위기에 처하면서 사업성 검토 부실과 위험요인 평가 미비가 지적된바 있다. 서부발전은 부실화한 풍력 사업 부분을 털어내고 태양광에서 눈에 띄는 성과를 내겠다는 복안이다.

‘팀 코리아’ 생태계, 경쟁력의 숨은 기반

해외사업에서 발전공기업들이 경쟁력을 발휘할 수 있었던 배경에는 ‘팀 코리아’ 생태계가 자리하고 있다. 발전사 간 협력, 공공 금융기관 연계, 기자재 기업 동반 진출이 상호 보완 구조를 형성했다. 동서발전과 한국전력의 괌 컨소시엄, 남동발전과 IFC의 공동 개발, 남부발전의 기자재 수출 모델이 대표 사례다.

이러한 협력 구조는 대규모 프로젝트의 신뢰성을 높이고, 국내 산업 전반의 수출 기반을 강화하는 데 기여하고 있다. 해외사업이 단순한 외화 수익에 그치지 않고, 국가 산업 생태계 확장과 연결되는 구조를 형성하는 것이 핵심 경쟁력이다.

해외사업 전략의 향방: 다변화 vs 집중화

현재 발전공기업들의 전략은 ‘다변화’와 ‘집중화’로 양분된다. 중부발전과 동서발전은 포트폴리오 다각화를 통해 안정성을 추구하고 있으며, 남부발전과 남동발전은 특정 시장·기술에 집중해 효율성을 극대화하고 있다. 반면 서부발전은 대형 프로젝트 위주 전략으로 승부를 걸고 있다.

기술적으로는 ESS, 태양광-수소 연계, 장기 PPA 기반의 IPP 모델이 주류가 되고 있으며, 지정학적 리스크와 금융조달 리스크에 대한 관리체계 강화가 중장기 성장의 관건이 되고 있다.

한국 발전공기업의 해외 사업은 이제 생존을 넘어 성장의 중심축으로 전환되고 있다. 각 사의 전략적 선택이 국가 에너지 산업의 글로벌 경쟁력을 좌우할 시점이다.