[투데이에너지 안후중 기자]

기후 변화 대응과 에너지 안보 확보라는 시대적 과제 앞에 세계 주요국들이 ‘꿈의 에너지’ 핵융합 발전 상용화를 위한 치열한 기술 패권 경쟁에 돌입했다. 탄소 배출 없이 막대한 에너지를 생산할 수 있는 핵융합 기술은 오랫동안 ‘먼 미래의 기술’로 여겨졌지만, 최근 괄목할 만한 기술적 진전과 민간 투자의 급증에 힘입어 현실적인 에너지원으로 급부상하고 있다. 미국, 중국, 유럽연합(EU), 일본, 한국 등 주요국들은 각기 다른 전략과 강점을 내세우며 미래 에너지 시장의 주도권을 잡기 위한 총력전을 펼치고 있다. /편집자 주

미국: 민간 주도, 정부 지원 ‘투 트랙’ 전략

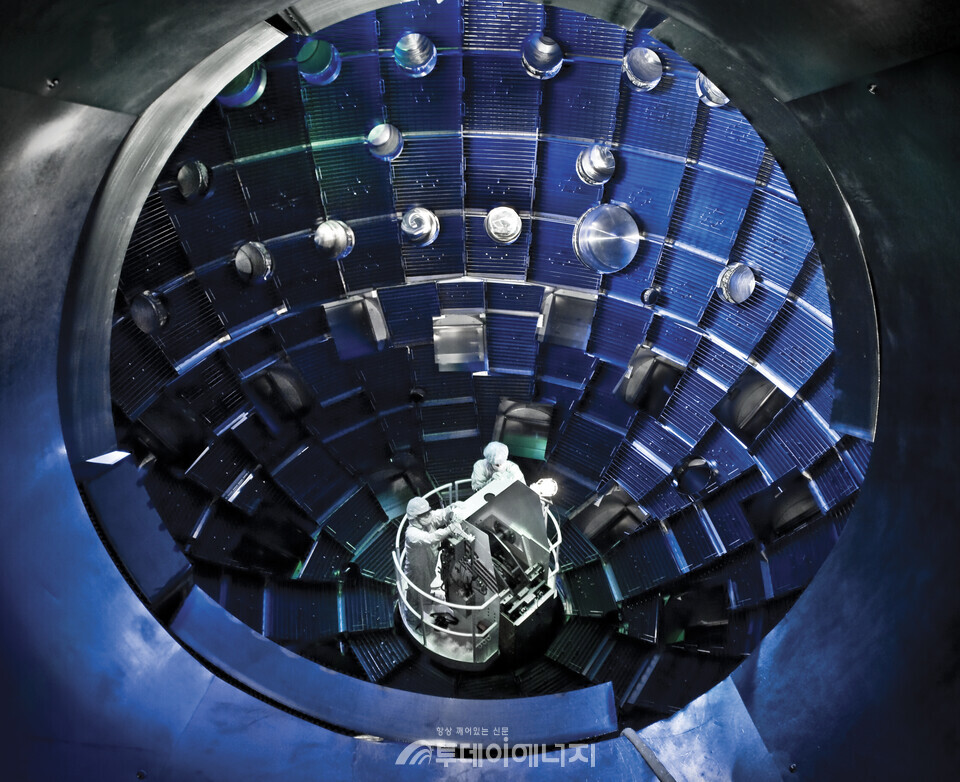

미국은 핵융합 상용화 경쟁에서 가장 역동적인 모습을 보이는 국가 중 하나다. 2022년 로렌스 리버모어 국립연구소(LLNL)가 핵융합 반응에서 처음으로 '순에너지 이득'(투입 에너지보다 많은 에너지 생산)을 달성하며 기술적 돌파구를 열었다. 이러한 성과를 바탕으로 미국 정부는 2030년대 민간 주도 시범 플랜트 운영, 2040년대 상업화를 목표로 하는 '담대한 10년 비전(Bold Decadal Vision)'을 제시했다.

특히 미국은 커먼웰스 퓨전 시스템즈(Commonwealth Fusion Systems), 헬리온 에너지(Helion Energy), TAE 테크놀로지스(TAE Technologies) 등 혁신적인 민간 기업들이 경쟁을 주도하는 것이 특징이다. 전 세계 핵융합 분야 민간 투자액 71억 달러 중 상당 부분이 이들 미국 기업에 집중되었으며, 마이크로소프트(Microsoft)와 같은 빅테크 기업과의 협력(헬리온 에너지)도 활발하다.

정부는 에너지부(DOE)의 핵융합에너지과학(FES) 프로그램, FIRE 협력 프로그램(1억 7백만 달러 지원), 마일스톤(Milestone) 프로그램 등을통해 민간의 기술 개발을 적극 지원하며 시너지를 창출하고 있다.

중국: 정부 주도 ‘인공태양 굴기’ 가속

중국은 막대한 정부 투자를 바탕으로 핵융합 기술 자립과 세계 리더십 확보를 목표로 빠르게 추격하고 있다. '인공태양'으로 불리는 EAST, HL-2M 등 주요 실험 장치를 운영하며 초고온 플라즈마 장시간 유지 기록을 경신하는 등 성과를 내고 있다. 중국의 연간 핵융합 연구 투자액은 10억~15억 달러로 추정된다.

중국은 특히 핵융합-핵분열 하이브리드 기술 개발에 주력하며 2030년까지 세계 최초의 하이브리드 발전소(Xinghuo 반응로) 운영을 목표로하는 독자적인 노선을 걷고 있다. 중국국핵공업집단공사(CNNC)는 2050년까지 상업용 핵융합발전을 실현한다는 야심찬 목표를 제시했으며, 일부에서는 최초 실험용 핵융합 발전소 전력 생산 목표 시점을 2040년으로 앞당겨 제시하기도 한다. 정부 주도의 강력한 추진력과 더불어 최근 민간 투자도 증가하는 추세이며, 핵융합 관련 특허 수와 박사 학위 취득자 수에서 세계 선두를 달리고 있다.

EU: ITER 중심 국제 협력, 상용화 준비 박차

유럽연합(EU)은 세계 최대 규모의 국제 공동핵융합 연구 프로젝트인 ITER를 프랑스에 유치하며 연구 개발을 주도하고 있다. ITER는 핵융합에너지의 과학적·기술적 실현 가능성을 입증하는 것을 목표로 하며, EU는 주최국으로서 핵심적인 역할을 수행하고 있다. EU는 2021-2027년 예산에서 핵융합 연구 개발에 56억 유로를 배정했으며, EUROfusion 컨소시엄을 통해 회원국 간 연구 활동을 조율하고 있다.

EU의 장기 전략은 ITER 이후 DEMO 건설을 거쳐 2050년까지 핵융합 발전을 상용화하는 것이다. 영국(JET 운영 경험), 독일(Wendelstein7-X 스텔라레이터 운영) 등 개별 회원국 차원의 연구 역량도 뛰어나다.

최근에는 ITER 프로젝트 지연 가능성이 제기되면서, 핵융합 스타트업 지원과 민관 협력 강화의 필요성이 대두되는 등 상업화 속도를 높이기 위한 노력이 강화되고 있다.

일본: 2030년대 상용화 목표, 속도전 돌입

일본은 세계 최대 실험용 토카막인 JT-60SA와 대형 헬리컬 장치(LHD) 등 우수한 연구 인프라를 보유하고 있다. 2023년에는 '핵융합 에너지 혁신 전략'을 발표하며 기존 2050년 상용화 목표를 2030년대로 대폭 앞당겼다. 이는 핵융합 에너지 조기 실현을 최우선 국가 과제로 삼겠다는 강력한 의지를 보여준다.

일본 정부는 고위험-고수익 연구를 지원하는 문샷 프로그램(Moonshot Programme)을 통해 핵융합 분야에 1억 3천만 달러를 투자하고 있으며, 강력한 산업 기반과 민관 협력을 바탕으로 목표 달성에 박차를 가하고 있다. 토카막 에너지(Tokamak Energy), TAE 테크놀로지스 등 해외 기업과의 전략적 협력 및 글로벌 핵융합 공급망 구축에도 힘쓰고 있다.

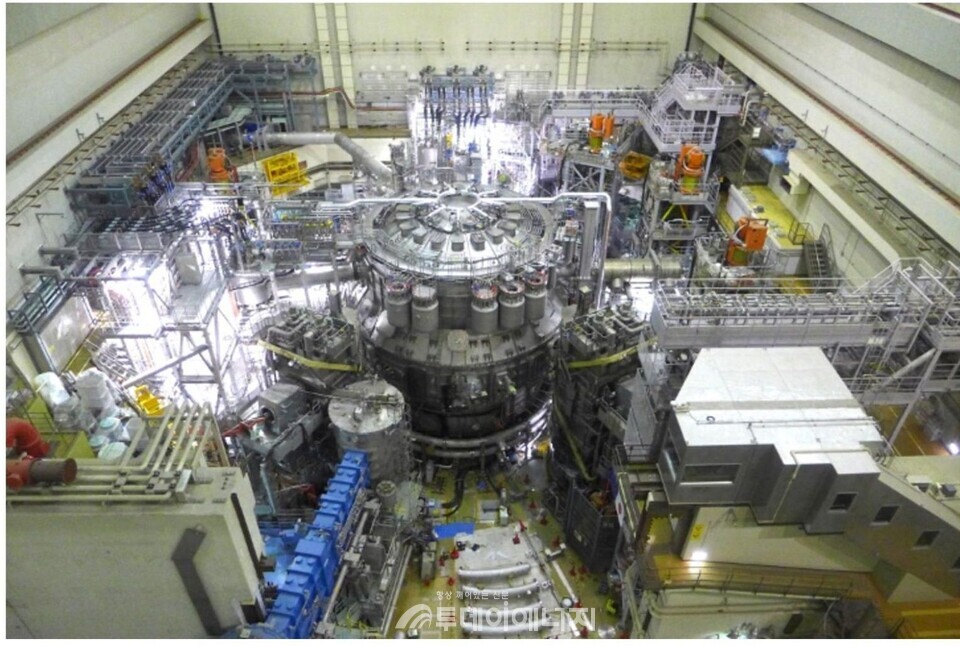

한국: KSTAR 성과 기반, K-DEMO 착실히 준비

한국은 한국핵융합에너지연구원(KFE)을 중심으로 초전도 핵융합 연구 장치 KSTAR 운영에서 세계 최고 수준의 성과를 거두며 기술력을 인정받고 있다. 특히 1억도 초고온 플라즈마 장시간 유지 세계 기록 경신, ELM 제어 기술 선도 등은 한국의 독보적인 경쟁력이다. 정부는 '꿈의 에너지' 실현을 위해 1조 2천억 원(약 8억 6천만 달러) 규모의 투자를 통해 핵융합 기술 역량을 강화하고 있으며, 민관 협력을 통해 2030년대 실증로(K-DEMO) 건설, 2050년대 상업용 핵융합 발전 실현을 목표로 하고 있다. 일부 전문가는 민간부문 지원에 힘입어 2040년대 상용화 가능성도예측한다. ITER 프로젝트에서도 핵심 조달 품목을 성공적으로 납품하며 국제 사회에서의 기술신뢰도를 높이고 있다.

민간 투자 급증, 경쟁 구도 변화 촉발

최근 핵융합 상용화 경쟁에서 가장 두드러진 변화는 민간 기업과 벤처 캐피탈의 역할 증대이다. 과거 정부 주도의 학술 연구 중심이었던 분야에 수많은 스타트업이 등장하고 막대한 민간 자본이 유입되면서 기술 개발 속도가 빨라지고 상용화 목표 시점도 앞당겨지고 있다. 특히 미국을 중심으로 활발한 민간 투자는 핵융합 기술이 단순한 과학적 탐구를 넘어 실질적인 상업적 가치를 창출할 단계로 진입하고 있음을 시사한다. 이는 각국 정부의 정책 방향에도 영향을 미치며, 민관 협력을 통한 시너지 창출이 경쟁의 중요한 변수로 떠오르고 있다.

치열한 경쟁 속 '인류 공동의 꿈' 실현될까

핵융합 에너지 상용화를 향한 글로벌 경쟁은 그 어느 때보다 뜨겁다. 각국은 저마다의 강점과 전략을 바탕으로 미래 에너지 패권을 향한 경주에 뛰어들었다. 미국의 민간 주도 혁신, 중국의 국가적 총력 지원, EU의 국제 협력 리더십, 일본의 속도전, 한국의 착실한 기술 축적 등 다양한 모델이 경쟁하고 있다. 비록 기술적 난제들이 남아있지만, 경쟁을 통한 혁신과 협력을 통한 지식 공유는 핵융합이라는 인류 공동의 꿈을 현실로 만들 가능성을 높이고 있다. 어느 국가가 먼저 상용화의 깃발을 꽂을지 예측하기는 어렵지만, 이경쟁의 결과는 미래 에너지 지형과 기후 변화 대응, 나아가 국제 질서에도 중대한 영향을 미칠 것이 분명하다.