[투데이에너지 김은국 기자]

글로벌 에너지 거버넌스가 흔들리고 있는 가운데, 한국 역시 차세대 에너지전환 전략 재설계에 나설 필요성이 커지고 있다.

국제에너지기구(IEA)의 정책 기조가 에너지 안보 중심으로 일부 수정될 조짐을 보이면서, 한국은 탄소중립 목표와 에너지 공급안정성이라는 두 과제를 동시에 만족시킬 수 있는 복합모델을 요구받고 있다.

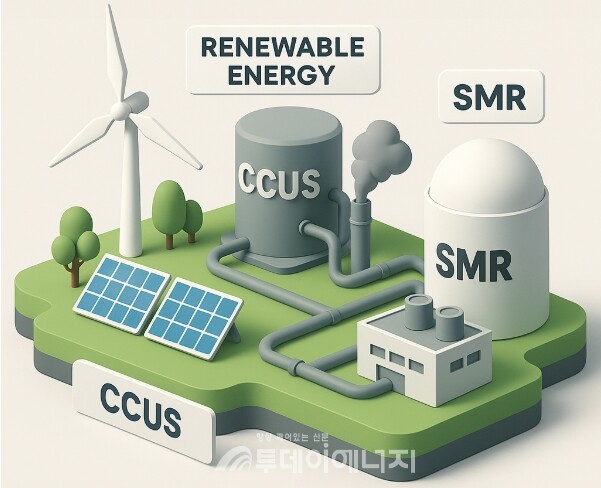

전문가들은 신재생에너지, 탄소포집·활용·저장(CCUS), 소형모듈원자로(SMR)를 통합한 새로운 에너지전환 모델이 필요하다고 강조하고 있다. 에너지업계 관계자는 "신재생 단독으로는 전력공급 안정성에 한계가 있고, CCUS와 SMR도 각각 한계가 분명하다. 이제는 이 세 축을 서로 보완하는 통합모델로 가야만 한국형 에너지전환이 현실화될 수 있다."고 지적한다.

구체적으로, 주간이나 풍황이 양호할 때는 태양광과 풍력을 중심으로 전력을 생산하고, 야간이나 무풍기에는 SMR이 안정적인 기저부하를 제공하는 식이다. 이와 함께 대규모 산업단지와 발전소에서 발생하는 이산화탄소는 CCUS 기술을 통해 포집하고, 이를 지중 저장하거나 e-메탄, 청정수소 생산 등에 활용하는 모델이 제시되고 있다.

통합모델이 제대로 구축되면 기대효과도 상당하다. 전력공급 안정성과 탄소감축이라는 두 목표를 동시에 만족할 수 있을 뿐 아니라, LNG 수입 의존도를 줄여 에너지 안보를 강화할 수 있다. 또한 CCUS 기반 신사업과 SMR 수출 가능성도 열리게 된다.

한국도 이 흐름에 맞춰 재생·화석·원자력의 균형을 재조정하고, 국내외 시장을 겨냥한 통합 기술전략을 구체화해야 한다는 것이다. 향후 10년간은 신재생, CCUS, SMR이 삼각축을 이루는 복합형 에너지전환 시대가 될 것이라는 전망이다.