[투데이에너지 김은국 기자]

러시아-우크라이나 전쟁과 중동의 지정학 리스크 속에서 세계 각국이 자국 내 생산 석유·가스에 대한 ‘국가 선매권(pre-emption rights)’ 법제를 강화하고 있는 가운데, 한국의 에너지 위기 대응체계가 사실상 행정계획과 긴급조정에만 의존하고 있다는 우려가 제기되고 있다.

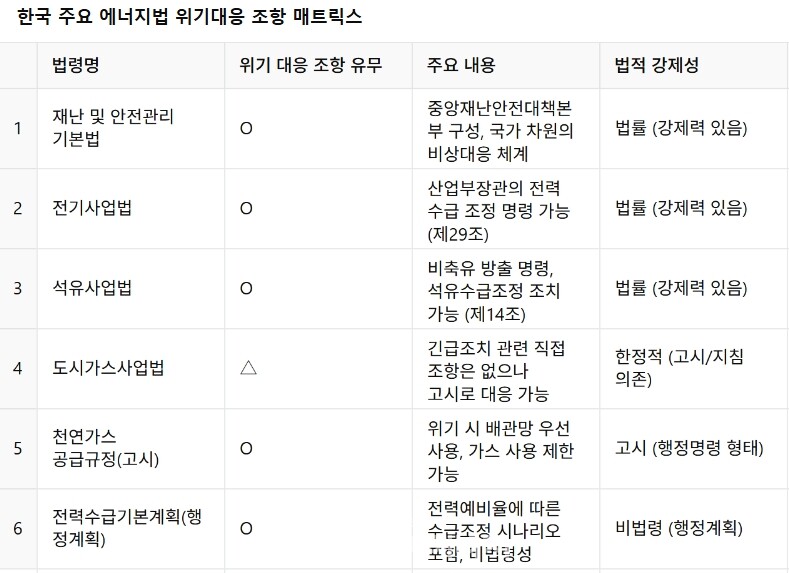

현재 한국은 국가 에너지 자원에 대한 직접적인 ‘선매권’ 조항을 담은 개별 법률은 존재하지 않는다. 위기 시 자원 동원과 시장 개입은 「재난 및 안전관리 기본법」, 「전기사업법」, 「석유사업법」 등에서 간접적 조항으로 흩어져 있으며, 실제 실행은 산업통상자원부 장관의 행정지시 또는 고시 수준에서 이뤄지는 구조다.

예를 들어, 정전 위기 시 전력수급기본계획에 따라 전력시장운영자(전력거래소)가 발전기 가동을 우선 배분하거나, 석유공사가 전략비축유를 방출하는 등의 방식은 존재한다. 그러나 이는 국내 민간 생산자에 대한 우선 구매나 사용 명령 권한(선매권)과는 성격이 다르며, 법적 강제성도 불분명하다.

한국은 주요 에너지원을 대부분 수입에 의존(2023년 기준 석유 100%, 가스 약 97%)하고 있으며, 국내 생산은 지극히 미미한 수준이다. 이러한 구조적 현실로 인해 선매권 도입 필요성이 낮게 인식돼 왔으나, 향후 국산 수소·암모니아 생산 확대, 해상풍력 단지와 연계한 전력 생산 증가 등으로 자국산 에너지 비중이 확대될 경우, 정책 공백이 문제로 떠오를 수 있다는 지적이 제기된다.

한국은 에너지 공급망 위기 대응을 위한 전략비축제도를 운영 중이나, 이는 주로 정부 보유 재고 활용에 한정되며, 민간 생산·수출에 대한 ‘우선 통제권’은 없는 상황이다. 특히 글로벌 LNG 가격 급등기였던 2022년, 한국의 민간 직수입 사업자들이 고가의 장기계약 수출처를 우선시하며 국내 공급을 줄였던 사례는, 국가가 위기 시 직접 개입할 수 있는 선매권 도입 논의의 필요성을 보여준 대표적 사례다.

전문가들은 “기후위기와 안보위기 시대에 에너지 안보는 전통적인 군사 안보만큼 중요한 국익 사안이 됐다”며, “단기적 재고 방출 중심의 대응을 넘어, 법률적 기반을 갖춘 에너지 통제권 체계 마련이 필요하다”고 강조했다.

- 인도, 위기 시 석유·가스 ‘선매권’ 발동… 에너지 주권 강화 나선다

- 아시아發 천연가스 수요 '신기록'…중국·인도, 글로벌 회복 견인

- [분석] 2024년 유럽 LNG 수입 급감…에너지 전환 가속 신호인가

- 25년 글로벌경기 침체 속 에너지기계·이차전지 '엇갈린 운명’

- 에너지안보환경協, 5차 에너지안보 콜로키엄 개최

- 고환율 장기화, 에너지 업계 직격탄 우려 고조

- 환경부, ‘기후미래포럼’ 청년 간담회 개최

- Speira, 수소 기반 알루미늄 용해로 전환 성공…EU 탈탄소 선도사례로 주목

- 전남해상풍력1, 국내 민간 해상풍력 시대 열었다

- 골드만삭스 "LNG 너무 싸지면 유럽, 동절기 가스 충전 실패할 수도"

- 글로벌 소형 LNG 시장, 2032년 1665억 달러로 3배 성장 전망