[투데이에너지 윤철순 기자] 전기차 배터리 화재의 주요 원인으로 지목돼온 ‘덴드라이트’(dendrite) 문제를 국내 연구진이 전사인쇄 방식의 보호막 기술로 해결해 주목된다.

이 기술은 고에너지밀도 리튬금속전지의 상용화를 앞당길 수 있는 핵심 기술로, 향후 전기차(EV)·에너지저장장치(ESS) 등 폭넓은 분야에 파급 효과가 클 것으로 기대된다.

한국화학연구원은 이차전지연구센터 석정돈 박사팀이 고체 고분자와 세라믹을 복합한 하이브리드 보호막을 리튬금속에 전사인쇄 방식으로 부착해 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

이는 기존 리튬금속전지의 가장 큰 한계였던 화재·폭발 위험성을 낮출 수 있는 중요한 돌파구로 평가된다.

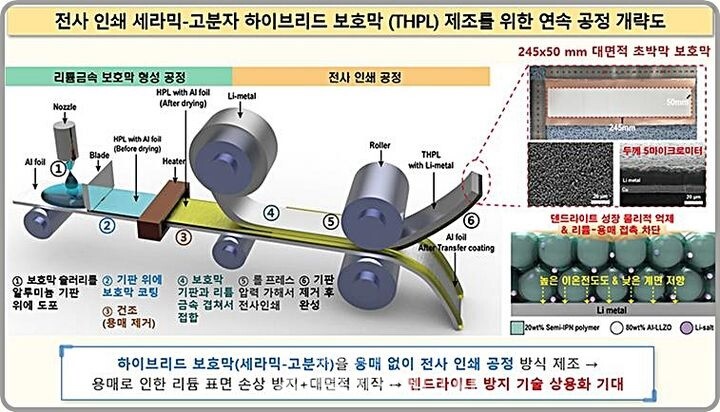

전사인쇄 공정은 별도 기판에서 보호막을 제조한 후 리튬금속 표면에 롤 압착 방식으로 물리적으로 전사하는 기술로, 기존 습식 공정의 유기용매 잔류물과 리튬 손상 우려를 제거하면서도 대면적 균일 코팅과 공정 반복성을 확보했다.

◇수명 2배 향상, 빠른 충전에도 안정적

실제 연구팀이 구현한 ‘알루미나-금 이중 보호막’과 ‘세라믹-고분자 하이브리드 보호막’은 각각 높은 기계적 강도와 유연성을 갖춰 리튬금속 표면에서 덴드라이트 성장을 막는 동시에 안정적인 이온 흐름을 유지시켰다.

보호막 적용 후 파우치셀 시험 결과 100회 충·방전 후에도 81.5%의 용량 유지율과 99.1%의 쿨롱 효율을 달성, 보호막이 없는 셀 대비 2배 이상의 수명 향상을 보였다.

또한 9분 이내 급속 방전이 이뤄지는 고출력 조건에서도 74.1%의 용량을 유지해 안정성과 효율성 모두에서 우수한 성능을 입증했다.

석정돈 박사 연구팀은 이번 성과에 대해 “이번 연구는 새로운 보호막 소재와 대면적 전사인쇄 공정을 결합해 리튬금속전지 상용화의 걸림돌이었던 계면 안정성 및 기존 코팅공정의 한계를 동시에 극복한 성과”라고 설명했다.

◇전고체·리튬황전지 등 차세대 배터리도 ‘전망 청신호’

리튬금속전지는 기존 리튬이온전지에서 사용하는 흑연 음극보다 약 10배 많은 전기를 저장할 수 있는 차세대 배터리 핵심 소재다.

그러나 충·방전 중 형성되는 덴드라이트는 단락과 화재를 유발하고 배터리 수명을 급격히 떨어뜨려 상용화의 걸림돌로 작용해왔다.

기존 보호막 제조에는 습식공정이 사용돼 유기용매의 잔류물 문제와 리튬 손상 위험이 컸고, 대면적 균일 코팅이 어려워 제조 확장성도 낮았다.

이번 기술은 5마이크로미터(㎛) 두께의 초박막 보호막을 245×50㎜ 대면적에 균일하게 전사할 수 있는 확장성까지 확보, 상용화 가능성을 크게 끌어올렸다.

연구팀은 이 기술이 향후 전기차 외에도 전고체전지, 리튬-황 전지 등 차세대 고에너지 이차전지 전반에 걸쳐 응용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 연구 결과는 국제학술지 ‘Energy Storage Materials’에 지난 2월과 7월 두 차례에 걸쳐 게재됐다. (교신저자: 석정돈 책임연구원 / 제1저자: 최준영 UST 학생연구원)